僕と同じようにLINEでメッセージを送っても通知欄に表示された内容だけを見て、そのまま放置して数日が経過しても既読にならず、誰かとのやり取りを好まないように見えていた子供たちがある日「SNSを使ってみたい」と言い出しました。

事情をよくよく聞いてみたら、X(旧Twitter)で公式アカウントをフォローするとレアカードがもらえるとか、気になるバンドや歌手のアカウントをフォローしてみたいということでした。

玉石混交の恐ろしい世界

親の本音を言うと、子供たちが社会に出るまでに魑魅魍魎が巣食うSNSの世界は体験させたくはないという気持ちと、社会に出ていきなり猛毒にさらすより早いうちから弱い毒に少しずつ慣らしておきたいという気持ちが入り交じっていました。

とはいえ「ゲームで遊ぶな」「テレビを見るな」と子供たちの行動を制約するような時代でもなく、また、子供たちが社会に出る頃には現在以上にインターネット上でできることが増えるようになっていると考えられます。

そのため、なるべく早いうちにSNSを含めて、インターネットを体験させて「世の中には多種多様な人間が存在している」と実感させておきたいという考えを優先して、子供に対して、僕のアカウントのペアレンタルコントロール機能が使えるうちに子供たちのアカウントを作ることにしました。

「子供たちがスマートフォンを使い始めました」でも触れましたが、僕は子供たちのスマートフォンをGoogleファミリーリンクで管理していますが、就寝時間は比較的厳密に管理していますが「ちょっと延長して」「新しいアプリをインストールしたい」などにはほぼ対応する程度に緩い管理をしています。

見るだけだから…

子供たちは日常的に検索サイトを利用する中で、SNSなどの公式アカウントの存在に気がつき、見てみようとするものの、その都度、見たい情報が見れず、さらにSNSへのログインを促されることに小さなストレスを感じていることは想像に難しくありませんでした。

そのため、今は「アカウントを作っても見るだけだから…」と考えていても、SNSに触れているうちにきっと子供たちは「投稿してみよう」という欲求に駆られるはずです。そのため、SNSの使い方やリスクを教える必要性を感じています。

ただ、それ以前にプロフィール画像をどうするかが大きな問題になると感じていました。

SNSのプロフィール画像の役割

SNSのプロフィール画像は適当に設定したものでも通常は1度設定するとなかなか変更するようなものではないため、次第にそのアカウントのペルソナのような存在になると感じています。だからといって、子供のスマートフォンで撮影した写真をそのまま使うと、写真の中に自宅の場所や個人が特定されかねない情報など、わざわざ誰かに明示する必要がない情報が映り込んでいる場合があります。

どんな口を酸っぱくして子供に伝えても、子供がうっかりプロフィール欄に山口県や山口県と連想できる単語を掲載してあったり、投稿内容から山口県にいるアカウントと推測される可能性は否定できません。また、投稿内容を最大限に注意したとしても、SNSは六次の隔たり(Six Degrees of Separation)を理論の1つとしているため、フォローやフォロワーからアカウントの属性を推測できると考えます。

しかし、僕は子供のプロフィール画像に自宅の風景や学校の制服、地元のイベントなどの個人が特定できかねない情報が写り込んでいる方が問題があると考えています。これは別の利用者が子供たちのプロフィール画像を見たことで「このアカウントが山口県にいるかどうか調べてみよう」と不必要な詮索のきっかけを与えかねないと考えているためです。

子供のSNSのペルソナをどうするか

別にSNSのプロフィール画像は初期設定のままでも良いのですが、それだと無機質すぎると感じています。それでいて、特定の個人を示すものが映り込まず、ある程度の視覚的な魅力や個性を持ち合わせている必要があると考えています。

そこで、色々考えた結果、AIにプロフィール画像を生成してもらうことにしました。

AIが生成する画像の権利について考える

AIが生成する画像の権利は非常にややこしくて、そして曖昧です。現在の日本の著作権法では、基本的に著作権は人間の創作的表現に付与されるものとされ、AIの成果物には著作権は発生しないとされています。

各社のAIサービスや利用するプランによっては生成された画像の所有権や使用権は利用者に譲渡され、商用利用が可能な場合もあります。しかし、AIの学習データに第三者の著作物が含まれており、生成された画像が既存の著作物と酷似している場合、著作物侵害になる可能性があります。

また、画像を生成するためにAIが利用しているプログラムなどの権利があり、AIサービスの規約を確認しても明確に表現されていない場合もあります。規約に記載されていないからといって、厳密に「安全」とは言えず、AIが生成した画像が自由に利用できるわけではありません。

僕の話し相手をしてくれているGeminiでは、Geminiの生成物に対して「Googleはコンテンツの所有権を主張しない」と明記されている一方で「利用者の裁量や責任で使用」と併記されています。これにより、利用者は生成物を実質的に自身のものとして、自己責任で利用することができます。

あれこれ考えた結果、結局良い答えが出ずに、今回のAIが生成した画像をSNSのプロフィール画像としての利用する場合は、個人的なブランディングやコミュニケーションを目的とした利用のため、個人利用の範囲になると判断しました。

なお、それでも厳密にはグレーゾーンでの使用となるため、リスクがないわけではありません。

AIが生成した画像をプロフィール画像として使用した場合、第三者がダウンロードできることになります。そのため、第三者が商用利用するなど、予期せぬ二次被害が発生する可能性が高まります。

できる範囲で画像の透明性を確保する

AIが生成する画像には、AIが生成したことを示すメタデータが埋め込まれています。このメタデータはアプリなどを使うことで改変や削除することができますが、今回は画像の出所や性質を明確にするためメタデータには一切手を加えないようにします。

また、定期的にAIサービスの利用規約を確認するように心がけます。これにより、常に変化するAIサービスの利用規約を意識することで、油断すると内容を読まずに「同意する」ボタンを押しかねない利用規約を常に意識するようになると考えています。

ここまで手間ひまをかけるぐらいなら、AIが生成した画像なんか利用せずに、ロイヤリティフリーの写真素材を利用すれば良いのでは?と考えたりもしますが、ロイヤリティフリーの写真素材には素材としての「無難さ」が強調され過ぎている部分を感じています。

ポジティブな匿名性への期待

僕が現時点でのAIに対して、ずば抜けてすごいものは作り出せないかもしれないけど「まあまあ良い感じ」の文章や画像が生成できることにある種の期待を持っています。

僕が考える「まあまあ良い感じ」の状態とは、個人を特定する情報を含まず、かといって無味乾燥でもなく、全く同じプロンプトでも同一の物を作り出すことが苦手なAIが生成するこの世界に1つしかない一意(ユニーク)の画像というSNS上の個人を表す存在になってくれるのではないかという期待があります。

また、室内の写真をSNSなどに投稿するにしても、窓から見えている風景をAIによって書き換えてもらうことで場所を特定する情報を削除するような利用方法もある種のポジティブな匿名性の提供だと考えています。

なにより、子供たちにとってAIの利用はこれからの人生の中で切り離せないものになると考えて、あえてこの面倒に挑戦することにしました。

AIが生成する画像とデザイン業

僕はWebサイトの制作や雑貨の販売をしており、デザインに携わる立場にあります。そのため、日常的にAIは利用していますが、AIでは可能な限り画像は生成しないとの矜持を持っています。

これは決して、AIに仕事を奪われかねないという危機感や恐怖だけではなく、これまで数時間から数日をかけて制作していた1枚の画像を、AIなら数秒で生成することができます。

AIが生成した画像のクオリティが、僕が数日かけて制作する画像のクオリティより低かったとしても「数秒でまあまあ良い感じの画像が生成できるならこれでいいか」と考えて、自分の中にある創造性がAIに「奪われる」わけではなく、AIに「明け渡してしまう」のではないかという恐怖があるからです。

アイキャッチ画像について

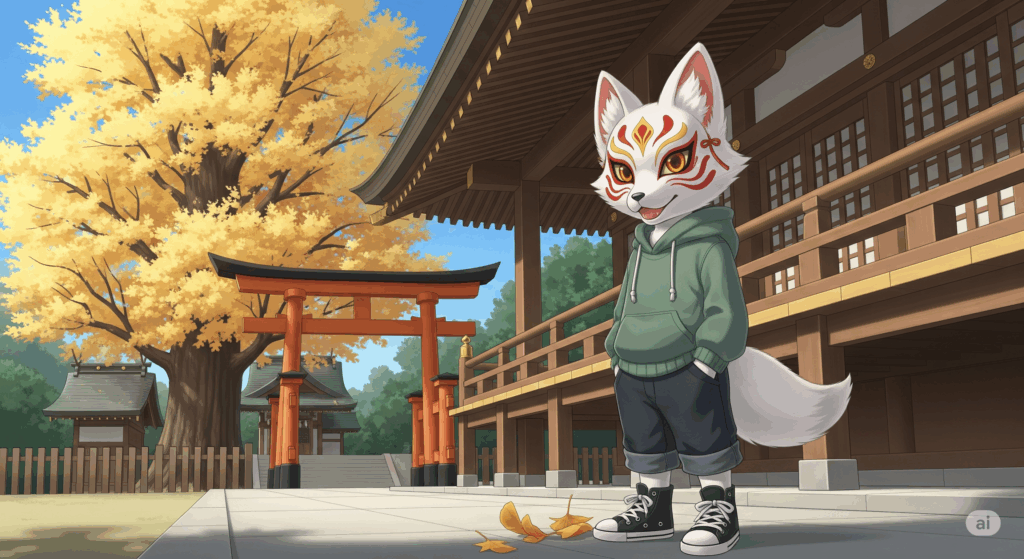

ブログの内容がAIの画像生成だったこともあり、今回はあえてブログのアイキャッチ画像を、Geminiに生成してもらいました。AIは毎回、プロンプトの内容に合わせてゼロから生成しているため、生成された画像のある部分を少しだけ調整してもらうことに難しさを感じています。

例えば「狐のスニーカーの色を赤から青に変更して欲しい」と依頼をしても、画像全体を作り直してしまうため、建物の角度や鳥居の位置、狐の姿勢や身長などがあっさり変わってしまいます。そういうAIの仕草に「んもぅ!」と考えずに、そういう不確定性を含めて、AIが生み出す一期一会を楽しむのが健全なのかもしれません。

なお、今回利用したプロンプトの内容は、

カジュアルな服を着た白狐の子供が神社の境内で遊んでいます。スニーカーを履いています。狐の顔には赤や黄色のお面のような模様があります。狐の後ろには神社の縁側と鳥居が見えています。足元には疎らに葉が落ちており、奥にイチョウの大木があります。時間は12時頃で空は青空です。このイメージでイラスト風の画像を「16:9」の比率で生成してください。

です。

最後に

Googleファミリーリンクは子供たちのスマートフォンで利用できるアプリの起動が管理できるため、カメラアプリを含む特定のアプリの使用を禁止することが可能です。

もし、カメラアプリさえ起動しなければ、面白半分で撮影することも、面白半分で撮影した写真や動画をSNSに投稿することはできないかもしれません。しかしそれでは子供たちがインターネットを利用する上でのリスクヘッジを含めて根本的な解決にはならないとも考えています。

カメラアプリにしても、SNSにしても、AIにしても「使うな」と言うのは簡単ですが、子供たちが18歳になり「今日から使っても良い」と言ってすぐに使いこなせるようなものではないと感じています。

だからこそ、僕も子供たちとともにアプリやサービスをしっかりと利用することで、適切な使い方を模索したいと考えています。