現在、技術の進化とスマートフォンやスマートウォッチなどの「身に着けられる」を意味するウェアラブル端末の登場により今まで正確な情報収集が難しかった日常の様々な行動が数値化できるようになってきました。

記録される一例として、歩行数、歩行距離、運動量、消費カロリー、血糖値、睡眠時間や睡眠の質、勉強時間、捕まえたポケモンの数、車を運転時に急ブレーキを踏んだ回数…などなど、枚挙にいとまがありません。

日常的に数値化を意識していなくても、各SNSで見かけるいいねやリポスト、表示回数、再生回数などは、無意識に利用者の判断基準になっており、最も身近な数値化だと感じています。

数値化は昔からあった

数値化そのものは決して最近の技術というわけではなく、実体として認識できないものを認識する手段の1つとして古くから利用されています。

数値化とは少し異なりますが、天気予報やサーモグラフィなどの温度が高いものは赤色、低いものをは青色で表現する科学的可視化(サイエンティフィック・ビジュアライゼーション / Scientific Visualization)と呼ばれる手法も実体がないものを認識しようとする手法の1つです。

そして、数値化は、それを色のような相対的な表現だけでなく、温度のような、より具体的で客観的な指標で認識する手段として利用されます。

PCやスマートフォンが普及する以前に幼少期を過ごした僕にとっては、勉強を頑張ればテストで良い点数が取れる、運動を頑張れば体重が減るなどは、最も身近な「行動の数値化」だったのではないかと感じています。

行動の数値化にはどんな効果があるのか

毎日のウォーキングが健康に良いと分かっていても「毎朝歩く」という目標よりも「毎朝5km歩く」「毎朝8000歩以上歩く」「毎朝1時間歩く」を目標にするほうが、目標の視覚化につながると感じています。

また、ウォーキングによって血圧やコレステロール値の改善、体重の減少などが伴った場合、「自分はうまくできている」と感じることで自己効力感(有能感)が満たされ、歩く距離を8km、歩数を10000歩に変更するなどの内発的動機付けの源泉になるのではないかと考えています。

なお、曖昧な目標よりも具体的で測定可能な目標の方が、高いモチベーションを生むことは、アメリカの心理学者であるエドウィン・ロックが提唱した「目標設定理論」でも説明されています。

特にデジタルの世界では行動の数値化だけではなく、ゲーミフィケーションの要素を加える戦略が取られています。

ゲーミフィケーションとは

ゲーミフィケーション(Gamification)とは、ゲームではないサービスや活動に、ゲームが持つ要素や仕組みを組み込むことで利用者の意欲向上や行動変容を促す手法です。

例えば、レベルアップ、バッジ、メダル、実績解除(アチーブメント)、タスク、クエストなどが該当します。Google Fitにはバッジや実績解除はありませんが、ポケモンgoは歩いた距離や捕まえたポケモンの数に応じてメダルが貰えるため、Google Fitと連撃する動機になり得ます。

Wikipediaによるとゲーミフィケーションという言葉が登場したのは2008年頃のようですが、店舗を利用した回数、購入した金額に応じたスタンプがもらえるポイントカードなど、利用者の行動をポイントという数値に変換しています。

例えば、「100円につき1ポイントを進呈」「スタンプが20個貯まったらコーヒー1杯無料」などの報酬型や、取得したスタンプ数に応じてスタンプカードがランクアップする階層型など、複数の要素が組み込まれています。

特に、なんでもかんでも値上げの昨今では、1日200万個の餃子を販売するという某飲食店のスタンプの数に応じて、毎回の支払額が10%割引になる「プラチナ会員カード」は利用者の行動動機を促すのにはそれなりの影響力があるように感じています。

また、紙のポイントカードをスマートフォンのアプリで提供することで、プッシュ通知でアプリの起動を促し、ホーム画面にポイント数と進行状況を示すプログレスバーを表示することで、「あと3回で達成なら…」と利用者の来店への行動動機を刺激するなどの施策も可能になります。

SNSでの効果は絶大

そして、この数値化とゲーミフィケーションの要素が組み合わさり、最も強力に、そして、複雑な影響を与えているのがSNSの世界です。

特にSNSでは、数値は登録者数やフォロワー数、投稿内容の評価などで、他者(アカウント)との比較や自己の立ち位置を示す強力な指標として機能します。

フォロワーやリポスト、いいねの数が必ずしも投稿内容への「賛同」を意味していないとしても、それらの数値はランキングや「おすすめ」に表示される優先度に少なからず影響を与えているはずです。

特に、特定のアカウントが示す「再生回数100万回」「フォロワー10万人」といった大きな数値は、「多くの人が見ているのだから価値があるに違いない」という社会的証明となり得るかもしれません。

数値は無意識の評価として、既存の利用者に安心感を与えたり、新たな利用者を惹きつけたりする要因になる一方で、「あのアカウントよりもいいねが欲しい」という競争心や承認欲求、外発的動機付けを強く刺激する可能性は否定できません。

注意が必要な側面もある

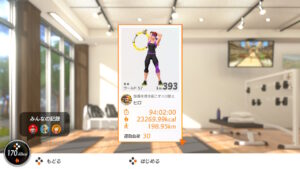

僕の仕事は1日中、ディスプレイを凝視しながら椅子に座って過ごすため、不健康極まりない状態です。そのため、「筋トレを始めました」などの様々なブログでも触れていますが、毎朝7kmの散歩やリングフィットアドベンチャーで遊ぶことで、なるべく体を動かすことを意識していました。

「筋トレを始めて1周年」でも触れたように、僕は個人事業主になって10年程度、毎朝7kmの散歩をしていました。

そのため、「運動をする」「健康の維持」という目的の数値化、視覚化という意味で「7km歩く」「1回のプレイでの消費カロリーは60kcal」と設定していたものの、次第に数値を上げることが目的になり、本来の目的を見失いつつありました。

散歩が「健康の維持」という本来の目的は自分の中でブレることはありませんでしたが、今思うと、次第にメインタスクよりサブタスクが重要視されるようになっていった気がします。

定期的に目的が置き換わっていった

僕が毎朝の散歩を本格的に始めたのは2016年頃ですが、これはポケモンgoのサービスの開始が大きく影響しています。

今でこそ、子供からの影響もあって「ポケットモンスター ソード・シールド」「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で遊んでおり、それなりの数のポケモンとその進化先を覚えています。

しかし、アニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド&パール」を観ていた影響もあって、2016年当時に確実に認識できていたポケモンはピカチュウ、イーブイ、ミュウツー、ナエトル、ポッチャマ、ヒコザル、ゲッコウガ、ブイゼル、リングマ、プニちゃん(ジガルデ)程度でした。

そのため、ポケモンgoで見かけるどのポケモンも目新しく、捕まえるたびに図鑑が埋まっていくことがすごく楽しかったことを覚えています。また、実際に公園内などでポケモンを捕まえることでアニメの中でサトシがやっていたことを疑似体験しているような気分だったのかもしれません。

次第に散歩の目的は健康維持よりも、ポケモンを捕まえて図鑑を埋めることに変わりましたが、当時はポケモンgoの機能はそこまで充実しておらず、すぐに飽きて再び黙々と歩く散歩に戻りました。

しかし、徐々にゲーム内に出現するポケモンが増え、機能の充実に伴い、散歩中に立ち止まる時間が増え、1時間で帰宅するはずが1時間30分、2時間と伸びていきました。

また、この頃には散歩は、ポケモンを捕まえる、ポケストップを回す、ウィークリータスクの「50km歩く」が目的になり、健康維持のために歩いていたはずが、体調が少し悪くても、足が少し痛くてもウィークリータスクのためにウォーキングをしており、本末転倒な状態でした。

次第に無理をし始める

これはイギリスの経済学者であるチャールズ・グッドハート氏が提唱した「グッドハートの法則(Goodhart’s Law)」ではないかと感じています。グッドハートの法則とは、「ある測定指標が目標に設定されると、その指標は良い指標ではなくなる」という法則です。

本来、健康維持のために「毎朝歩く」と決めても目的として分かりにくいため、目的の数値化として「毎朝5km歩く」と設定したため、本来は4.6kmしか歩かなくても目的は達成しているはずです。

しかし、次第に目的が、「毎朝5km歩かなきゃいけない!」に変わり、そして、散歩のついでに始めたポケモンgoだったはずが、「ウィークリータスクを達成しないといけない」に変わり、体調が少し悪くても、雨の日でも散歩をするようになり、少しずつ健康維持から遠ざかっていた気がします。

また、歩いた距離や捕まえたポケモンの数によってバッジが獲得できることは内発的動機付けにつながりますが、過度な実績解除によって「アンダーマイニング効果(Overjustification Effect)」が働いているような気もしています。

現在でもポケモンgoで遊んでいますが、起動するとポケモンが出現しますが、僕は性格的に自分の周囲にいるポケモンを全部捕まえないと気が済みません。

また、経験値を獲得するためにポケモンを大量に捕まえて、博士に送り続ける必要がありますが、ADHDの特性のために整理が苦手な僕は、常にポケモンボックスとバッグが圧迫した状態になり、すっかりポケモンgoを起動する時間は少なくなりました。

SNSでの数値化はもっと顕著で、当初は日々の何気ない内容や趣味で描いていたイラストの投稿だったはずが、意図せずに大量に「いいね」が付いたことで、「いいね」が付きそうな内容を意識しすぎたり、「いいね」が付かないことで自分のイラストが否定されたような気持ちになり、創作意欲の減退などを招く可能性は否定できません。

数値化を過度に信頼してしまう

冒頭で挙げた歩行数、歩行距離、運動量、消費カロリー、血糖値、捕まえたポケモンの数など、日常的に特に意識していないものがデータ化することで「こんなに歩いていたのか」「こんなに捕まえていたのか」とワクワクする側面はあります。

SNSでのフォロワーの数は数値化できても、人間関係の質までは数値化できません。創造性や幸福度、信頼度など、この世の全ての事象が簡単に数値化できるわけではなく、数値化を盲信しすぎると「測定できるもの」だけを信じてしまいかねません。

現代人は即時性を求める傾向にあると感じており、数値化による「即時フィードバック」は利点があるように思いますが、それは常に「評価を求めている」状態ではないかと感じています。その結果、「やった事の数字(情報)が蓄積されないならやっても無駄」と考えてしまうかもしれません。

このブログも数値化に囚われている

このWebサイトに掲載されているブログの多くは、未来の自分の考え方がどの程度変容したかを知る指標として、今この瞬間の僕の考え方を残しておくという意味で書き始めました。

ただ、メモとして残すと、自分しか分からない不可解な単語の羅列として残る可能性が高く、あとから読み返しても意味が分からないものになる可能性がありました。

そこで、現時点での考え方を可能な限り分かりやすく言語化、構造化しようという試みから、第三者が読むことを想定して2500文字程度の文字数を意識したブログとして残すことにしました。

そして、このブログも徐々に数字の呪いに囚われ始めています。

本来、言いたいことは1500文字程度でまとまるはずなのに、それをブログとして書こうとすると最初に決めた「2500文字」という制約に邪魔をされます。しかし、書き始めて筆が乗ってくると「4500文字は欲しいかも」と考え始めてしまいます。

1500文字あれば伝わりそうな内容でも、わざわざ3000文字をどこからか持ってこようとする作業は何とも滑稽だと感じています。しかし、そんな行動を引き起こす数字の呪いを理解しつつも、解呪するのもなかなか難しいものです。

最後に

突然、占い師みたいなことを言いますが、行動の数値化は、自分の現在地を知り、目標へ向かうための強力な地図やコンパスになり得ると考えています。

しかし、数字を積み上げることが目的になった場合、本来の目的とは異なり、良くない結果をもたらすかもしれません。

この「数値化の呪いの正体は見えているのに、その呪いからは逃れられない」という状態は、古代ギリシアの哲学者たちを悩ませた「アクラシア(Akrasia)」と呼ばれる「意志の弱さ」そのものです。

時代や技術がどんなに進んでも人間の根源的な部分は何も変わっていないんだろうと思いつつ、1500文字で伝わる内容を3000文字までかさ増しして、リングフィットアドベンチャーのプレイ時間や消費カロリー、各スキルの回数をせっせと積み上げています。

オンラインショップ

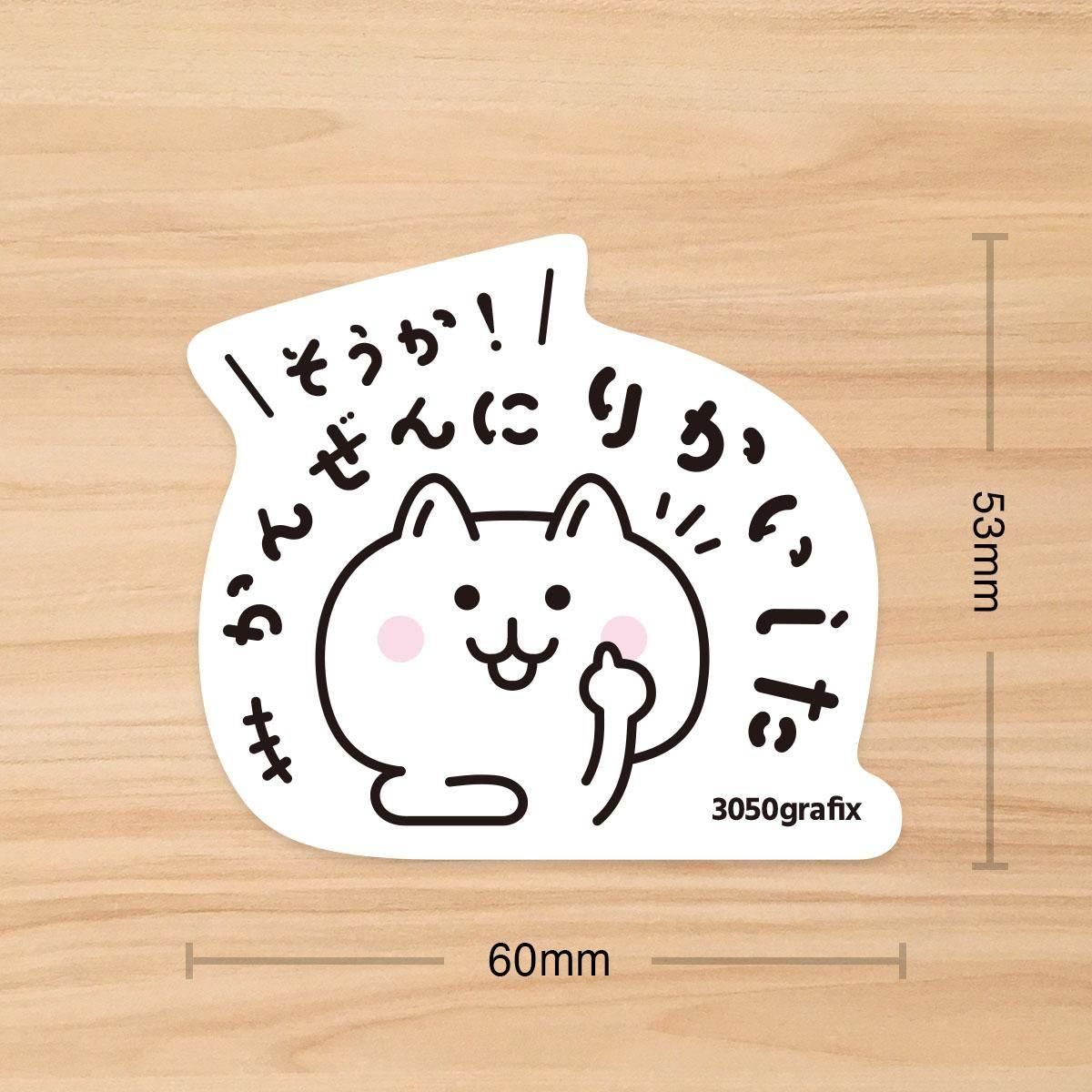

そうか!かんぜんにりかいした495円(税込)

そうか!かんぜんにりかいした495円(税込) 有頂天です495円(税込)

有頂天です495円(税込) 神が対応495円(税込)

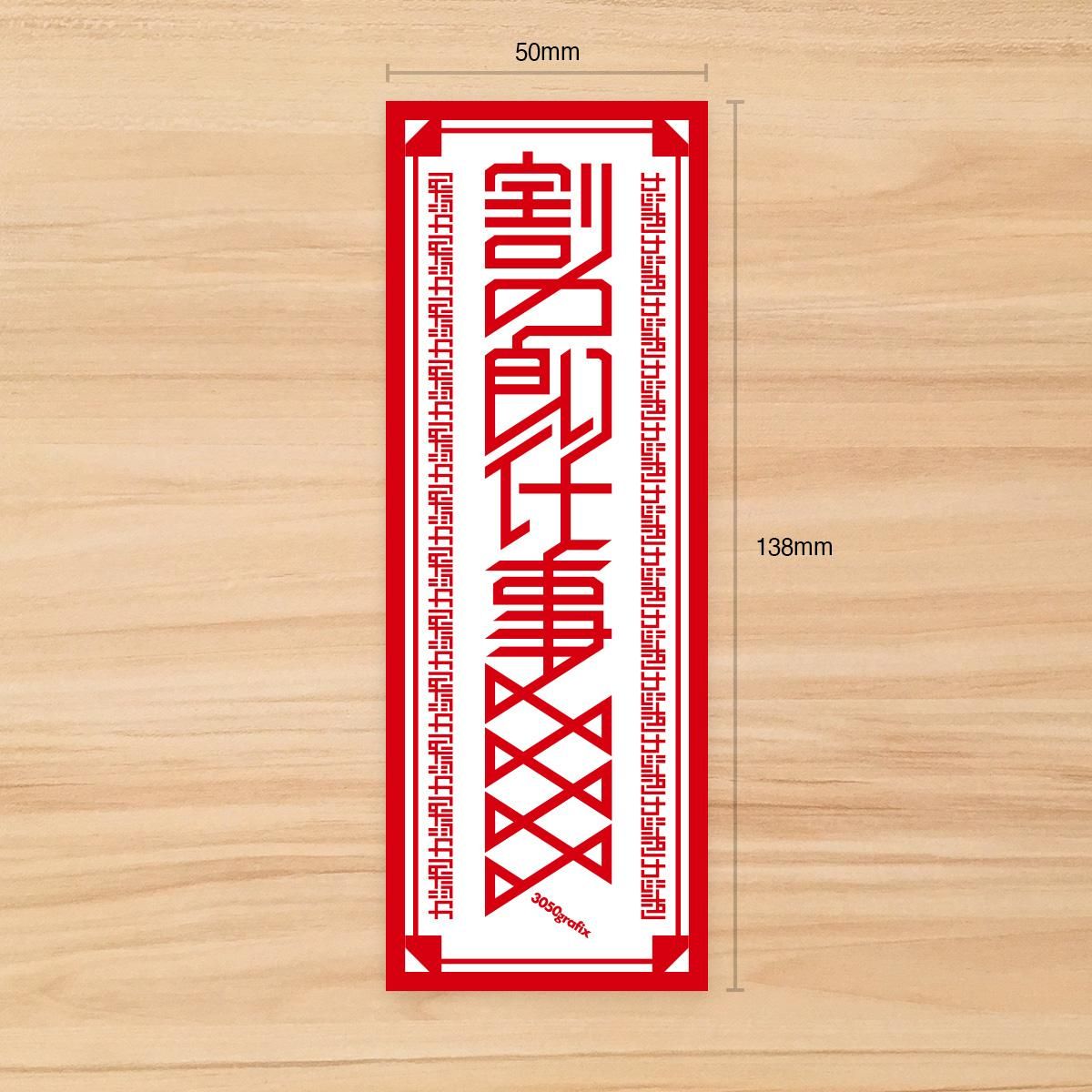

神が対応495円(税込) 割りの良い仕事385円(税込)

割りの良い仕事385円(税込) 麦酒党495円(税込)

麦酒党495円(税込) GO CAMPING495円(税込)

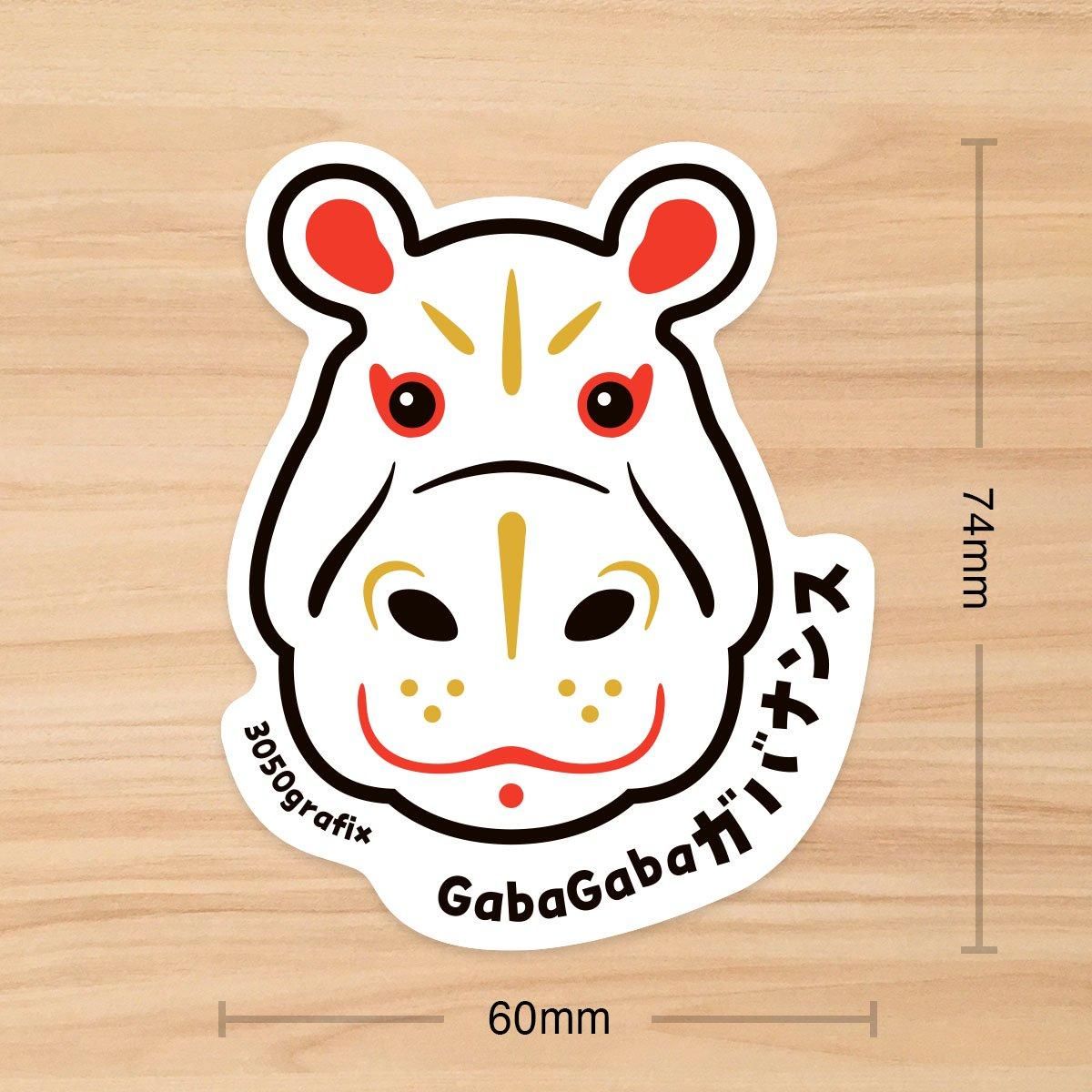

GO CAMPING495円(税込) gabagabaガバナンス495円(税込)

gabagabaガバナンス495円(税込) 神降臨!495円(税込)

神降臨!495円(税込) ペグの抜き忘れにご注意を495円(税込)

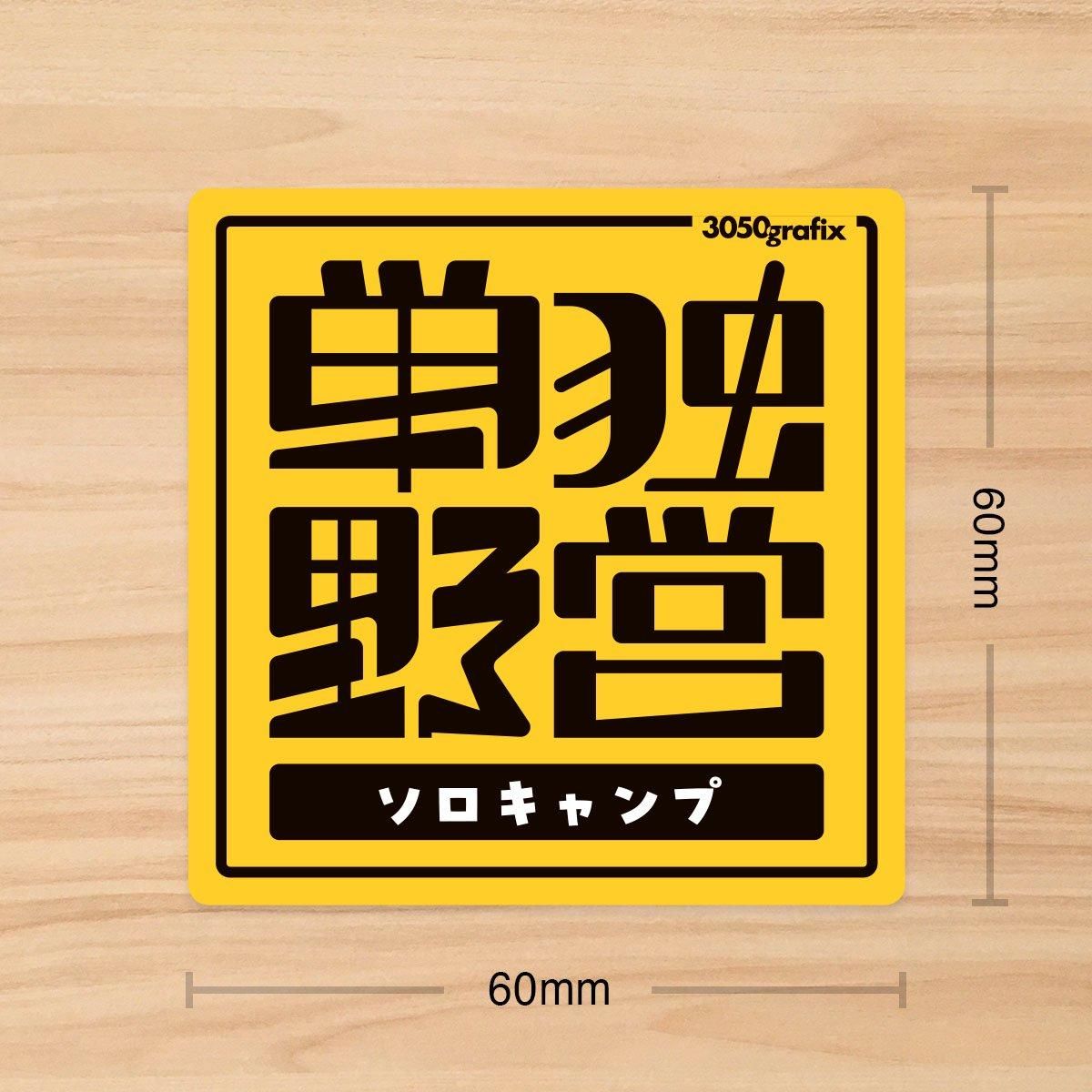

ペグの抜き忘れにご注意を495円(税込) 単独野営495円(税込)

単独野営495円(税込) 沼に落ちました495円(税込)

沼に落ちました495円(税込) I love camping605円(税込)

I love camping605円(税込)